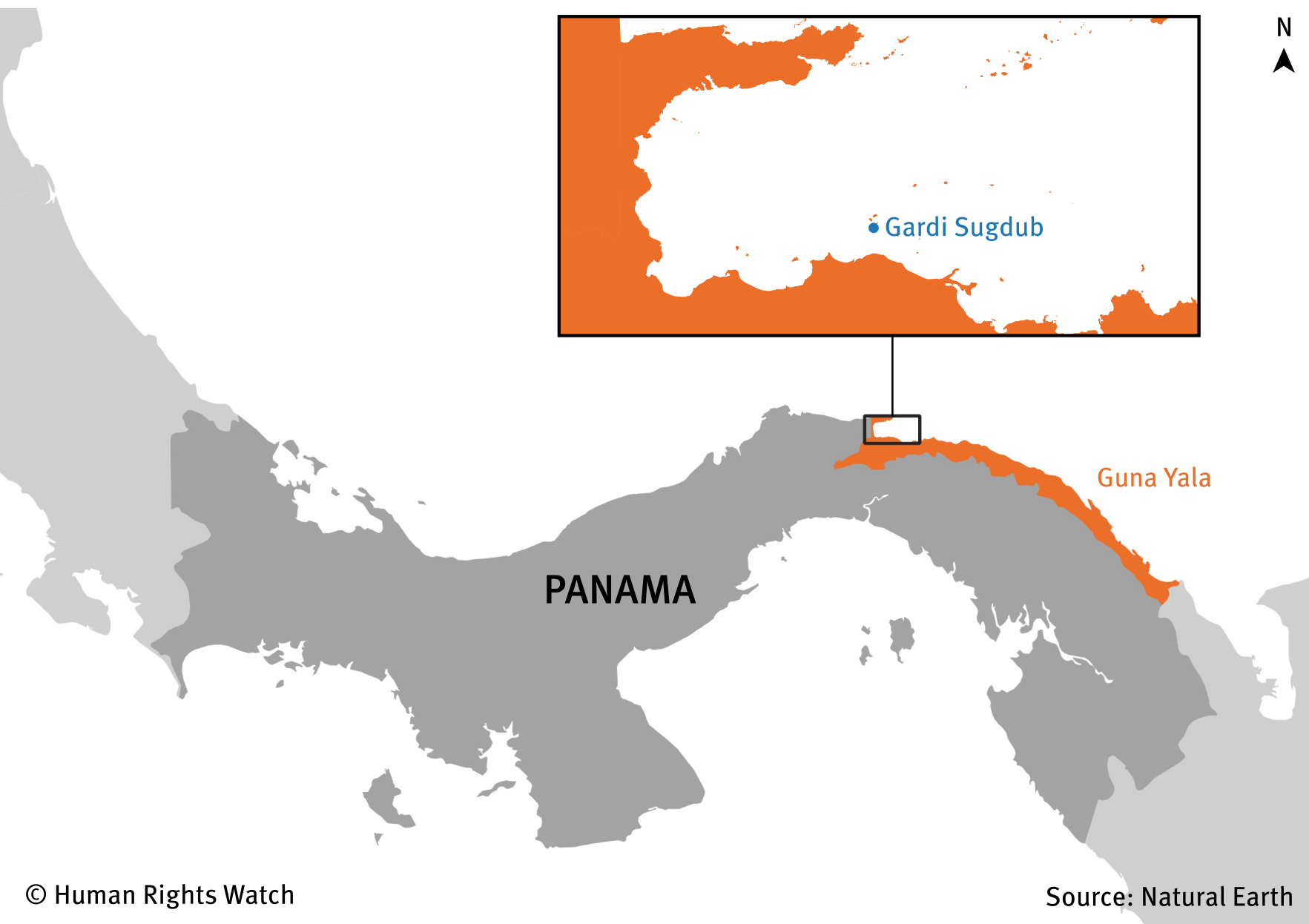

가르디 수구두브 Cartí Sugtupu, Gardi Sugdub. 주민들의 언어로 ‘게의 섬’이라는 뜻이라고 한다. 중미 파나마의 산블라스San Blas 군도에 있는 섬이다. 파나마 본토의 북부 해안에서 1200미터 떨어져 있다. 산블라스 군도는 365개의 섬으로 이뤄진 아름다운 곳인데 대부분은 무인도들이지만 몇몇 섬에 토착민들이 살고 있다.

1500년대 초 스페인인들이 파나마를 식민지로 삼았다. 그 때 절멸을 피하고 살아남은 토착민들은 여기저기 옮겨다녀야 했다. 그런 토착민 중에 구나(Guna) 원주민 집단이 있었다. 원래 구나족은 오늘날 콜롬비아 땅인 우라바 만 일대에 살고 있었는데 스페인인들이 연안까지 몰려오면서 위기를 맞았고, 1800년대 중반부터 강 하구 근처의 섬으로 이주하기 시작했다. 그 때부터 49개의 섬들에 정착해 살아왔다.

파나마라고 하면 대부분은 운하를 떠올린다. 실상 운하는 파나마의 운명과도 같다. 파나마는 1821년 스페인 식민통치에서 벗어나 콜롬비아의 일부가 됐는데, 미국이 파나마 운하 운영권을 확보하기 위해 1903년 콜롬비아를 압박해 파나마를 독립시켰다. 구나족은 지금의 콜롬비아와 파나마 국경 지대에 걸쳐서 살고 있었는데 나라가 갈라지면서 부족사회가 분열됐다. 게다가 파나마 정부는 그 시절 구나족을 '문명화'한다면서 강제로 언어와 복장 등 전통문화를 없애는 캠페인을 벌였다. 구나족은 저항했고, 1925년 정부에 맞서 독립을 선언하기도 했다.

운하 지역을 점령한 미국은 이 지역에 지정학적 이해관계가 있었기 때문에 분쟁을 끝내려고 구나 족과 파나마 정부의 협상을 중재했다. 혁명은 일주일밖에 지속되지 못했지만, 평화협정을 맺으면서 정부는 구나족이 전통을 유지할 수 있도록 약속해줬다. 지금까지도 구나족 공동체들은 ‘구나 얄라 자치지역’을 형성해 살고 있다.

이들의 문화 중에 가장 특징적인 것은 구나족의 독특한 의사결정 시스템이다. 주민들은 사일라(족장)와 아르가르(대변인)라 불리는 지도자를 선출하고, 정기적으로 회의를 연다. ‘온마케트 네가 Onmaket Nega’라는 일종의 의회 제도를 통해 공동체 주민들이 모여서 다 함께 지역의 문제를 논의한다. 의결권을 놓고 정부와 부족민들 사이에 갈등이 여러 번 있었지만 2001년 대법원의 판결에 따라 주민들의 자치 의회로 인정을 받았다. 인류학자들은 구나족을 “라틴아메리카에서 문화유산, 언어, 영토를 지키는 데 가장 성공한 원주민”이라고 평가하기도한다.

구나족은 카누를 만들어 주변 바다에서 낚시를 하거나, 배로 본토를 오가며 바닷가 망그로브 숲의 목재를 채취해 팔며 환경과 뗄 수 없는 독특한 문화적 정체성을 발전시켜 왔다. 파나마시티의 최고급 레스토랑에 해산물을 공급하는 사람들이 구나족이라고 한다. 관광객들에게 전통 직물을 비롯한 기념품을 팔기도 한다. 최근 관광객들이 늘었다지만 섬들을 방문하려면 먼저 허가를 받아야 하고, 자치지역 안에서 외부인들이 집이나 땅을 사는 것은 금지돼 있다. 그런 섬들 가운데 하나가 가르디 수그두브다. 섬의 크기는 동서 400m에 남북 150m, 자치지역의 섬들 중에서는 그나마 큰 편이라지만 사실 정말 작은 섬이다. 여기에 300가구 1300명이 살고 있다.

[Human Rights Watch] “The Sea is Eating the Land Below Our Homes”

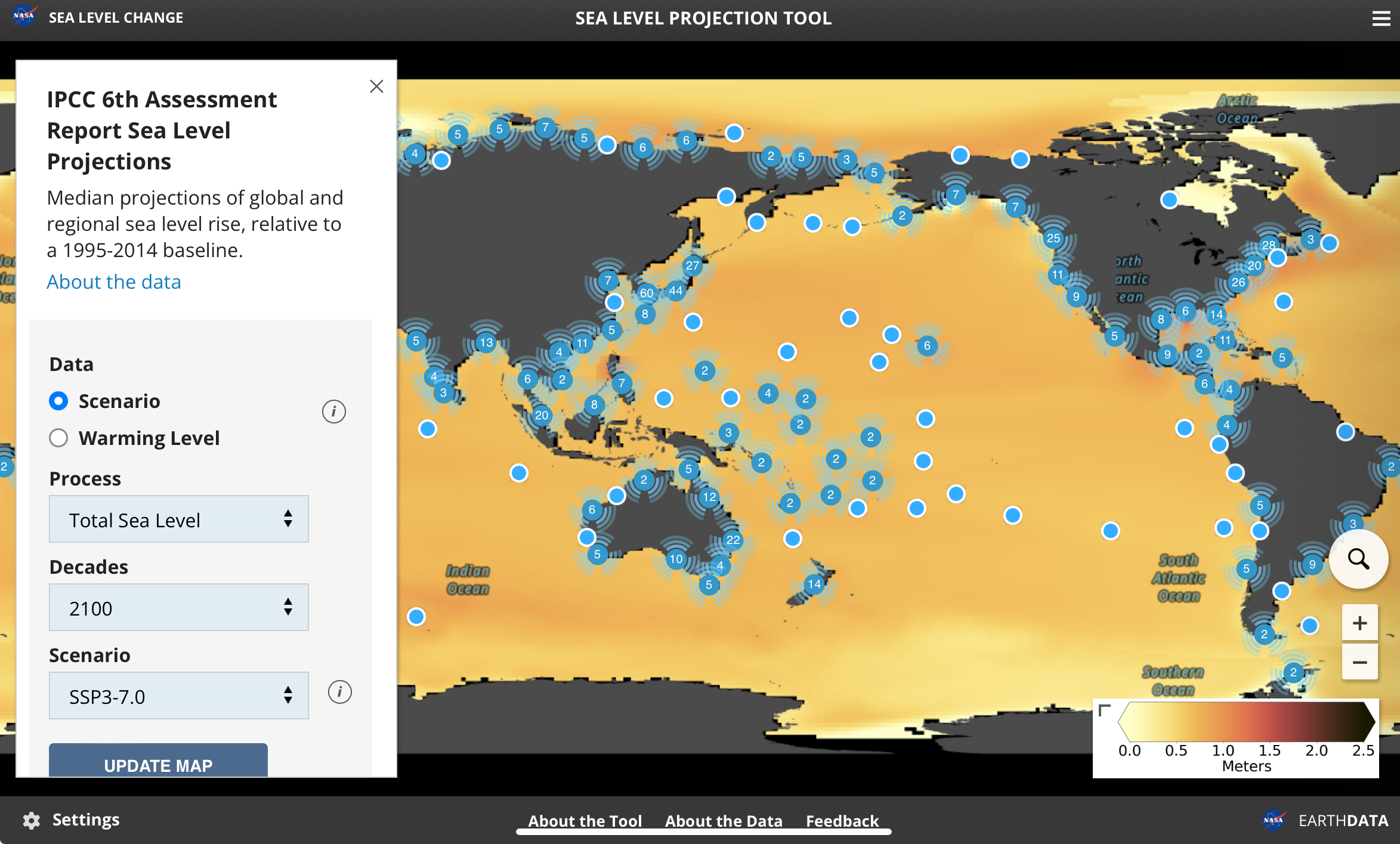

그런데 이 섬 주민들이 또 다시 피란을 가야 할 처지가 됐다. 전쟁이나 질병 때문이 아니라 기후변화 탓이다. 몇 년 새 파나마와 북미를 잇는 고속도로들이 뚫리고 관광객들이 늘었다. 연안 산호초가 파괴돼 어업은 점점 힘들어진다. 가뜩이나 작은 섬에 인구밀도는 높은데, 홍수와 폭풍 같은 기상 재해가 계속 늘고 있다. 해수면도 올라간다. 11월부터 2월까지 우기인데 1990년대부터 침수가 점점 심해졌다. 파나마 스미소니언 열대연구소에 따르면 현재 이 섬 주변의 바다는 매년 3.4mm씩 상승하고 있다. 1960년대보다 두 배 이상 빠른 속도다. 집들이 해수면에서 거의 0.5~1m 위치에 있기 때문에 2050년 정도가 되면 거주하기가 불가능해질 것이며 늦어도 이번 세기 안에 모든 주민이 떠나야 할 것이 확실하다고 과학자들은 말한다.

해수면 상승만이 섬을 망가뜨린 원인은 아니다. 사람들이 처음 정착했을 때 섬은 현재 크기의 절반에 불과했다. 인구가 늘자 주민들은 주변의 산호초, 쓰레기, 바위, 시멘트 블록을 가져와 땅을 넓혀왔다. 하지만 폭풍으로부터 섬을 보호해주던 산호초가 파괴돼 침식과 홍수에 더욱 취약한 상태가 됐다. 이제는 더 이상 집을 지을 수 없을 정도가 됐고 위생은 점점 열악해졌다. 상공에서 촬영한 섬 사진을 보면 집들이 다닥다닥 붙어 있어서, 하늘에서는 거의 맨 땅이 보이지 않을 정도다. 바닷가까지 집들이 들어서다 보니 일부 주택들은 물 위에 서 있는 형국이다.

그래서 주민들은 ‘가능한 유일한 대안’을 받아들이기로 결정했다. 본토의 더 안전한 장소로 이주하는 것이다. 가르티 수그두브 주민들은 구나 토착민 공동체들 중에서 가장 먼저 2010년 자발적으로 이주를 결정하고, 본토에 새 마을을 짓는 문제를 정부와 협의했다. 주민들은 돈을 모아 본토에 땅을 샀고 2017년 정부는 그 땅에 집 300채를 지어주기로 약속했다. 새 마을에는 ‘이스페르얄라’라는 이름이 붙었다. 얄라는 지역명, 그리고 이스페르는 섬 주민들이 벗으로 삼아온 비파나무를 가리키는 현지어라 한다.

[NOAA] 2022 Sea Level Rise Technical Report

그러나 약속은 거푸 미뤄졌다. 지난해 당국은 최종적인 이주 날짜로 2024년 2월 29일을 제시했다. 약속대로 집 300채는 지어졌다. 그동안 주민들이 살아온 섬과 달리 새 마을은 바다와 떨어져 있고 나무나 양철판으로 지은 집 대신에 조립식 콘크리트 주택들이 줄 맞춰 들어섰다.

하지만 여전히 새 주거지역에는 물도, 하수처리 시설도, 보건소도 부족하다. 학교를 지었지만 물이 안 나오고 교사들이 부족해 언제 아이들이 다닐 수 있을지는 알 수 없다. 휴먼라이츠워치가 지난해 7월 섬 주민들의 상황과 옮겨갈 새 마을의 상황을 조사하고 주민들을 인터뷰해 ‘바다가 우리 땅을 삼키고 있다’는 제목의 52쪽짜리 보고서를 냈다. 현장 상황도 안 좋고 주민들의 목소리도 잘 반영되지 않았다는 내용이었다.

그후 나아진 것은 별로 없고, 주민들의 이주는 다시 차일피일 미뤄지고 있다. 의료, 교육, 전기, 물 등 기본 인프라가 안 돼 있는 것이 첫번째 문제이지만 정체성과 연관된 문제도 있다. 사람들이 이전에 살던 곳에서처럼은 아니더라도, 최대한 비슷한 환경에서 인간답게 살아갈 수 있도록 해주는 게 중요하다. 구나족은 이주 과정에서 민족적, 문화적 정체성을 잃지 않기 위해 정착한 세대에게 전통과 문화를 가르치는 프로그램을 만들고 있다. 그런데 주민들이 산 땅에 정부가 집을 지어주겠다고 하면서 주민들을 동등하게 참여시키지 않았다. 도시에 건물을 짓듯 숲 가운데 나무들을 다 베어내고 일부 구역만 황무지처럼 만든 뒤 집들을 줄세운 것이다.

[NASA] SEA LEVEL PROJECTION TOOL

주민 합의로 이주를 결정했다고는 하지만, 여전히 낯선 곳으로 떠나고 싶어하지 않는 사람들도 있다. 혹은 생계 때문에 본토로 이주하더라도 섬을 계속 왔다갔다 해야 하는 사람들도 있다. 주민들 대부분은 가난한 어민이다. 그런데 새로운 마을은 2.5km를 걸어야 바다가 나오고, 다시 보트를 타고 2.4km를 가야 옛섬에 닿는다. 본토와 섬을 더 쉽게 오갈 수 있게 해줘야 하고, 소수이지만 남아 있을 사람들을 위한 대책도 있어야 한다. 정부가 어떻게 재정착을 돕고 관리할 것인지, 외부 지원은 어떤 방식으로 이뤄져야 할지 등등 난제가 많다. 미주개발은행(IDB)이 이주를 지원한다고 했지만 돈이 아니라 기술적인 조언만 해줬다.

[BBC] Gardi Sugdub: The Americas' disappearing island

이렇게 이주를 해야 하는 ‘기후변화 난민’은 점점 늘어날 수밖에 없다. 파나마에서만 인구과밀에 해수면 상승이 겹쳐 집단 이주를 해야할 상황인 토착민 공동체가 38개다. 그 첫번째가 가르디 수그투부이기 때문에 더 시선이 쏠리는 것이다. 파나마 뿐 아니라 남아시아 저지대, 유럽과 미주의 저지대 등 비슷한 환경에 처할 지역사회들이 앞으로 계속 늘어날 것이 분명하다. 남태평양의 투발루나 피지 같은 섬들 뿐만이 아니다. ‘빨강머리 앤’의 섬으로 유명한 캐나다 프린스에드워드 섬의 미크막족, 뉴욕의 샤네콕 인디언 부족 등도 해수면 상승의 위협 속에 이주를 고민해야 하는 이들로 꼽힌다. 기후변화에 관한 정부 간 협의회(IPCC)도 최신 보고서에서 "기후 위험이 심화됨에 따라 주민들이 재배치될 필요가 늘어날 것이다"고 했다. ‘게의 섬’ 사람들은 그 첫발을 잘 디딜 수 있기를.

'딸기가 보는 세상 > 구정은의 '현실지구'' 카테고리의 다른 글

| [구정은의 ‘현실지구’] 말레이시아는 왜 뉴진스님에게 화가 났을까 (0) | 2024.05.18 |

|---|---|

| [구정은의 ‘현실지구’] 코끼리와 다이아몬드 사이, 보츠와나의 길 (1) | 2024.04.20 |

| [구정은의 '현실지구']나이지리아 떠나는 셸 (1) | 2024.02.24 |

| [구정은의 '현실지구'] 파타고니아의 중국 기지 (1) | 2024.01.27 |

| [구정은의 '현실지구']누가 이스라엘에 '폭격할 권리'를 줬나 (0) | 2023.12.30 |