아프가니스탄의 바미얀 계곡. 1세기부터 13세기까지 박트리아라는 고대 왕국이 있었던 이곳에는 간다라 불교미술의 찬란함을 보여주는 유적과 성소들이 있었다. 2001년 3월 이슬람 극단주의에 경도된 탈레반 정권은 거대한 불상들을 파괴했다. 인류 전체의 비극이었다. 2003년 유네스코는 세계문화유산인 바미얀 유적지를 ‘위험에 놓인 유산’ 목록에 올렸다.

이라크의 사마라. 바그다드 북쪽 130km에 위치한 작은 도시이지만 한때는 거대한 압바스 제국의 수도였다. 아름다운 사원과 ‘바벨탑’ 이미지의 원형이 된 거대한 미나레트(이슬람 사원의 탑)가 있는데 미군과 수니파 반군의 충돌 와중에 역시 파괴를 겪었다. 유네스코는 사마라도 2007년 ‘위험 유산’에 집어넣었다.

시리아의 팔미라. 고대 셈족의 사원터에 기원 전후 로마 헬레니즘 양식의 신전이 세워졌고, 이후 아랍 제국과 비잔틴 제국과 오스만투르크 제국 시대를 거치며 여러 문명과 종교의 흔적이 겹겹이 쌓인 유적지였다. 2013년 극단조직 이슬람국가(IS)는 팔미라의 신전들을 폭파하는 만행을 저질렀다. 시리아 최대도시 알레포의 구시가지, 수도 다마스쿠스의 오래된 골목들과 함께 팔미라는 2013년 유네스코 ‘위험 유산’으로 지정됐다.

볼리비아의 포토시. 16세기에 ‘세계 최대 산업단지’가 있었던 곳이다. 이곳에서 흘러나온 은으로 스페인은 세계를 호령했다. 은광을 지탱하던 인공호수와 복잡한 물길, 귀족과 노동자들의 주택단지들이 남아 있는 이곳은 보전에 실패해 2014년 역시 유네스코 ‘위험 유산’이 됐다.

인류 공동의 자산을 보호해온 유네스코가 ‘위험 유산’ 목록에 올린 곳은 33개국 53개 지역에 이른다. 이 목록이 늘어나는 것은 반갑지 않지만 최소한 세계의 관심을 환기시키고 보호의 의지를 모으는 조치가 될 수는 있다. 그런데 최근 호주가 유네스코에 반기를 들었다. 호주 북동부 해안에 있는 세계 최대 산호 생태계 ‘그레이트배리어리프(Great Barrier Reef)’를 ‘위험 유산’에 올리자고 유네스코가 권했는데 호주 정부가 지난달 거부한 것이다.

유네스코, ‘World Heritage Convention- List of World Heritage in Danger’

이 산호초는 호주가 자랑하는 최대의 관광자원이다. 약 35만㎢에 걸쳐 2500여개의 산호섬이 펼쳐져 있다. '살아있는 유기체들에 의해 만들어진 세계에서 가장 큰 단일 구조물' '우주에서도 보이는 산호초'로 유명하다. 드넓은 해역에는 대륙붕도 있고 깊이 2000m에 이르는 심해도 있다. 1500종 이상의 물고기, 약 400종의 산호, 4,000종의 연체동물, 240종의 새들이 여기에 산다. 하지만 기후변화와 해양오염으로 1995~2017년 사이에만 산호 절반이 죽었다. 그런데도 호주가 ‘위험 유산’에 넣지 말라 하는 것은 관광산업에 타격이 될까 걱정해서다. 유네스코와 호주는 작년에도 이 문제로 마찰을 빚었다.

호주 입장에서 보자면 코로나19 이전에 해마다 200만명이 이곳을 찾았고 이로부터 얻은 수익이 연간 64억 호주달러(5조6천억원)였다. 일자리도 6만4000개가 걸려 있다. 그런데 ‘위험 유산’에 올라가면 유네스코 세계유산위원회가 해당 국가와 협의해 ‘시정조치’ 프로그램을 만들고, 당사국 정부는 보호 상황을 모니터링해 보고해야 한다. 자체적으로 보호하기 힘들면 국제사회가 지원을 한다. 유네스코의 설명에 따르면 “어떤 국가는 국제적인 관심을 집중시키고 전문적인 도움을 받기 위해 등재를 요청하지만 어떤 나라들은 불명예로 인식해 등재를 피하려 한다.” 호주가 후자의 예다. 전란으로 파괴된 시리아나 이라크 유적과 자기네 산호초가 ‘같은 등급’이 된다는 것이 마뜩치 않을 수도 있겠다.

그레이트배리어리프는 1981년 유네스코 세계유산에 등재됐으나 국립공원으로 지정된 구역은 절반 정도이며 나머지는 ‘다중이용지역’으로 상업활동이 허용돼왔다. 1975년 ‘그레이트배리어리프 해양공원법’을 만들어 공원재단이 관리하고 있지만 바다를 지킬 책임은 호주 정부와 퀸즐랜드 주정부, 공원재단으로 복잡하게 나뉘어 있다. ‘토레스해협 원주민’으로 불리는 토착민 공동체의 전통문화와 생존권 문제도 얽혀 있다.

유네스코, ‘Report on the Reactive Monitoring Mission to the Great Barrier Reef (Australia), 21-30 March 2022’

유네스코 조사단이 방문한 지난 3월 이 산호초 지대는 바다 기온이 예년보다 낮아지는 라니냐 현상이 일어난 때였다. 산호가 죽어 하얗게 변하는 '백화'가 심했다. 시드니모닝헤럴드에 따르면 지난 6년 새 그레이트배리어리프에서 대규모 백화가 이미 네 번이나 일어났다. 호주과학아카데미는 지구 기온이 2도 올라가면 이 산호초의 1%만 살아남을 거라고 경고한 바 있다. 게다가 백화는 갈수록 잦아지고 있다. 기후변화 탓이 크지만 뭍에서 흘러내려온 침전물과 비료 따위로 오염되는 것도 문제다.

호주 정부도 산호초 파괴를 부인하지는 않는다. 그런데도 '위험 유산'이 아니라고 주장하는 논리는 단순하다. 타냐 플리버섹 환경장관은 "이곳이 위험에 처해 있다면 다른 모든 지역도 마찬가지"라고 했다. 세계의 모든 산호 생태계가 기후변화로 위협을 받으니 자기네 것만 콕 집어 '위험' 딱지를 붙이지 말라는 것이다.

시드니모닝헤럴드, ‘Great Barrier Reef should be added to heritage ‘danger’ list: UN report’

호주가 노력을 하지 않는 것은 아니다. 2015년 3월, 호주 정부와 퀸즐랜드 주 정부는 산호초를 지키기 위해 ‘리프 2050’이라는 장기 프로젝트를 내놨다. 포식성 불가사리를 제거하는 것에서부터 장기적으로 지속가능성을 높일 투자를 망라했으나 정작 근본 문제인 기후변화 대응이 빠졌다는 비판이 나왔다. 3년 뒤인 2018년 정부는 수질향상을 추가한 보완계획을 만들고 거액의 보조금을 책정했으나 투명성이 부족하다는 지적이 제기됐다.

2019~2020년 호주는 초대형 산불을 겪었다. 지구 전체의 기온 상승, 특히 남극 지방의 온도가 올라가고 건조해진 탓이 컸다. 그렇게만 보면 호주는 기후변화의 피해자다. 하지만 그간 호주가 펼쳐온 기후대응 정책에 대한 평가는 그리 높지 않다. 2000년대 미국 공화당 정부가 ‘기후변화는 없다’는 극단적인 반환경 정책을 내세우자 거기 발맞춰 글로벌 기후대응에 찬물을 끼얹었고, 화석연료와 광물 채굴 의존도는 여전히 높다. 지난해 영국 BBC방송은 호주가 사우디아라비아 등과 함께 유엔 기후대응 논의 방해하려 한 사실을 폭로하기도 했다. 태양광과 풍력 등 재생에너지 잠재력이 높은데도 호주는 화석연료 인프라에 치중, 녹색 투자가 적었다. 이것이 에너지 위기로 이어져 동부 주들은 수시로 정전을 겪을 정도다.

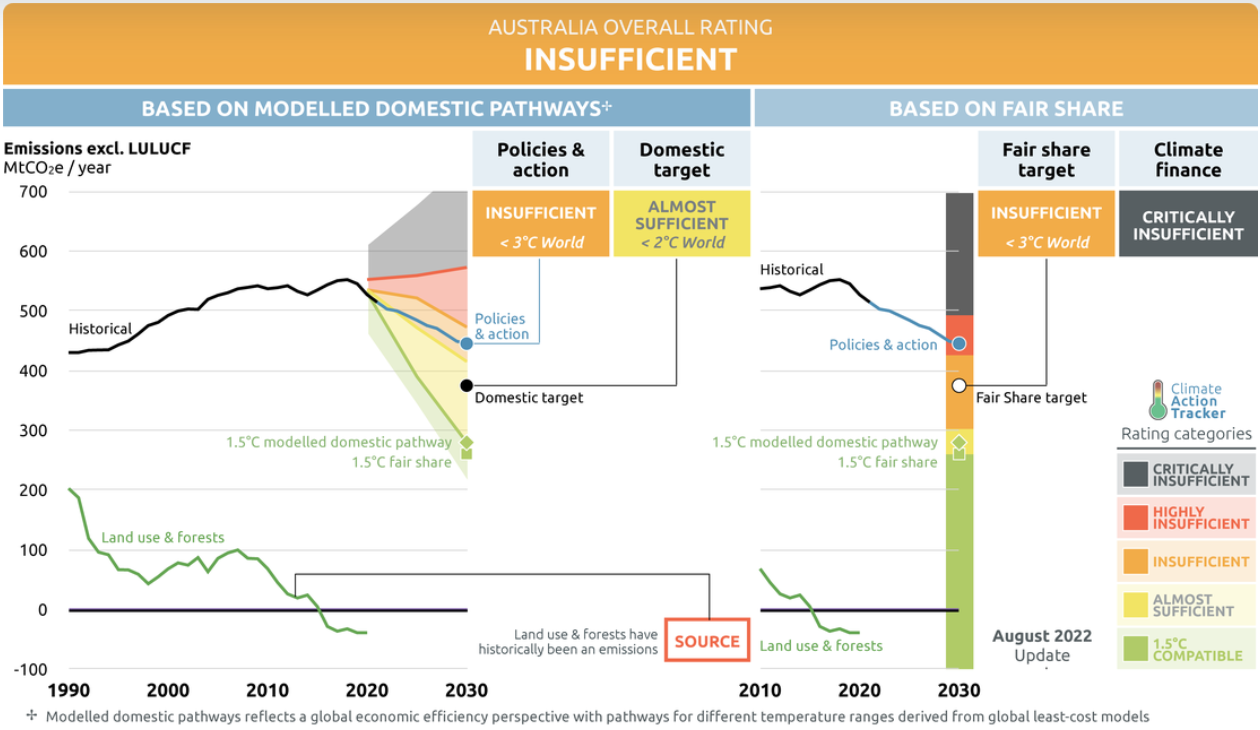

올 5월 집권한 앤서니 앨버니지 총리의 노동당 정부는 그레이트배리어리프를 보호하기 위해 12억 호주달러를 지출하겠다고 약속했고, 지난 9월 의회는 2050년까지 ‘탄소배출 제로’를 못박은 법안을 통과시켰다. 그 중간단계로 2030년까지 온실가스 배출량을 2005년보다 43%로 줄인다는 목표를 잡았다. 전임 정부 때의 26% 감축안보다는 한결 높아진 목표다. 하지만 이 역시 지구 기온 '2도 상승'을 기준으로 한 것에 불과하다. 지구 기온이 산업화 이전보다 1.5도 넘게 올라가서는 안 된다는 국제적인 공감대와는 다소 차이가 난다. 1.5도 기준으로 잡으면 호주는 온실가스 배출량을 70% 줄여야 한다.

국제 기후과학 싱크탱크 ‘기후행동트레커(CAT)’가 평가한 호주 정부의 기후대응은 ‘불충분’ 등급이다. 그나마 새 정부 출범 뒤 ‘매우 불충분’에서 올라간 것이다. 공정하게 말하자면 한국은 호주를 비난할 처지가 못 되는 것도 사실이다. 이 기구가 매긴 한국의 기후대응 등급은 ‘매우 불충분’이다. 단지 그레이트배리어리프 같은 랜드마크가 없어서 눈에 띄지 않을 뿐이다.

Climate Action Tracker, ‘Country summary- Australia’

유네스코 ‘위험 유산’에는 파괴된 유적들 외에도 여러 자연지대가 포함돼 있다. 멸종위기 하마와 고릴라들이 사는 콩고민주공화국의 비룽가 국립공원, 마다가스카르 섬의 아트시나나나 숲이 대표적이다. 미국 플로리다의 거대한 습지 에버글레이즈와 인도네시아 수마트라 섬의 열대우림도 올라가 있다. 그 명단에 들어간다고 생태계가 살아나리라 보장되는 것은 아니지만 희망이 없지는 않다. 카리브해에 면한 중미의 작은 나라 벨리즈는 산호초 지대가 2009년 ‘위험 유산’으로 지정된 뒤 석유탐사를 금지하고 해안 침식을 막아주는 맹그로브 숲을 살렸다. 2018년 벨리즈의 산호초들은 충실히 보호되고 있다는 평가를 받아 ‘위험 유산’에서 빠졌다. 유네스코와 갈등하면서 호주의 기후환경 정책은 다시 도마에 올랐다. 호주가 관광수입과 개발을 포기하지 않은 채로 세계에 해법을 내놓을 수 있을까.

'딸기가 보는 세상 > 구정은의 '현실지구'' 카테고리의 다른 글

| [구정은의 '현실지구'] 세계 경제는 러시아가 더 이상 필요하지 않다 (0) | 2023.01.28 |

|---|---|

| [구정은의 '현실지구']석유에서 햇빛으로, 걸프의 변신 (0) | 2022.12.31 |

| [구정은의 '현실지구'] "그래도 중국" 베이징에 간 베트남 총비서와 독일 총리 (2) | 2022.11.05 |

| [구정은의 '현실지구'] USB로 애플 때린 유럽 (3) | 2022.10.08 |

| [구정은의 '현실지구'] 레바논은 왜 우크라이나 옥수수를 거부했을까 (2) | 2022.08.13 |